CNNIC:2025年生成式人工智能应用发展报告

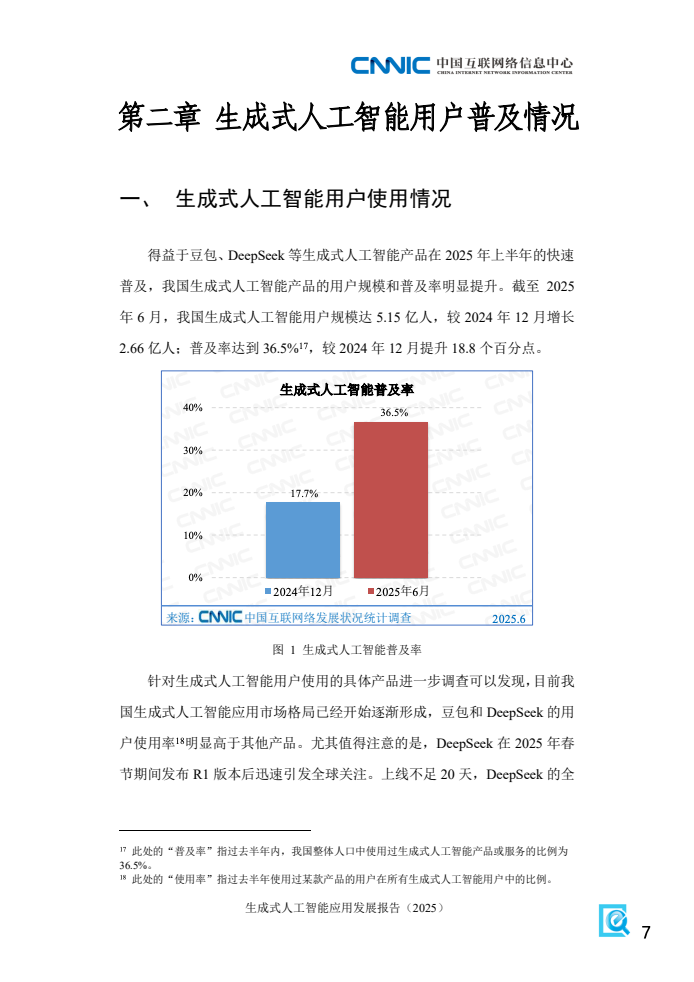

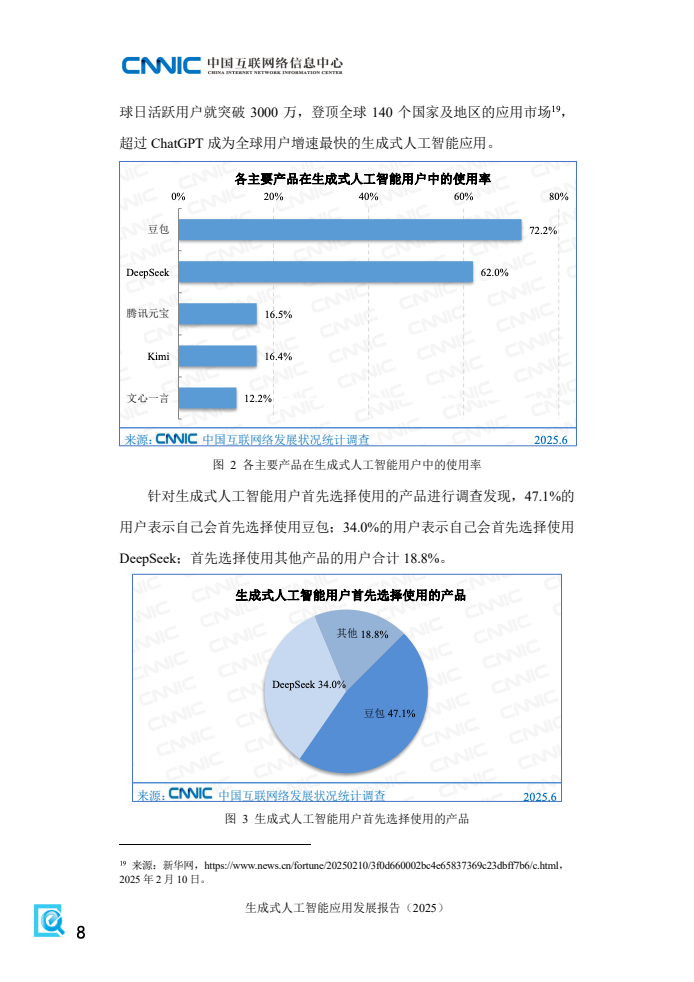

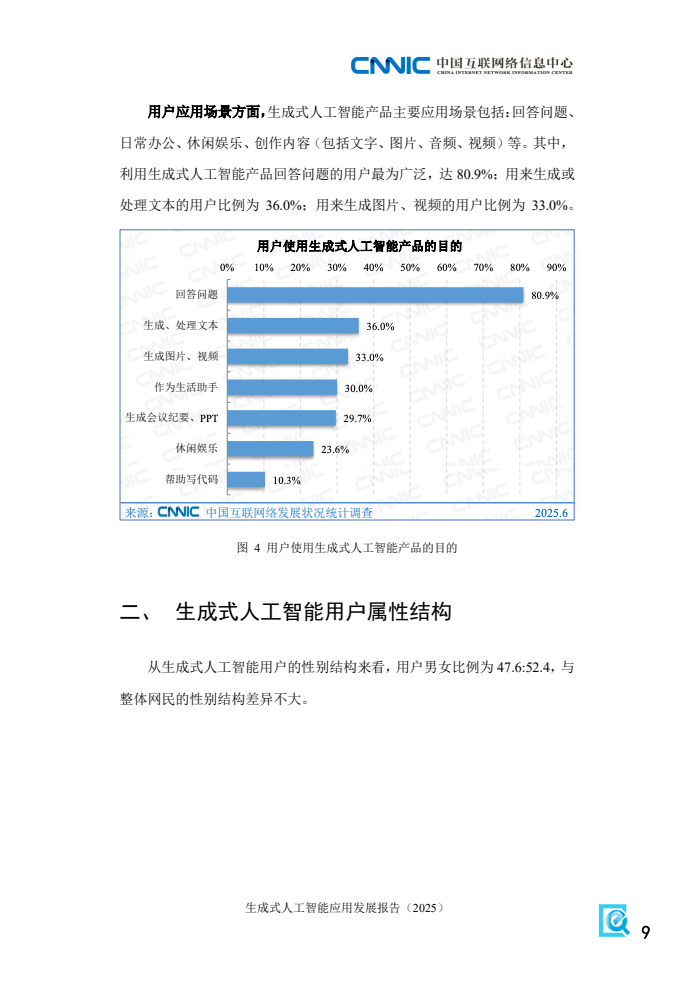

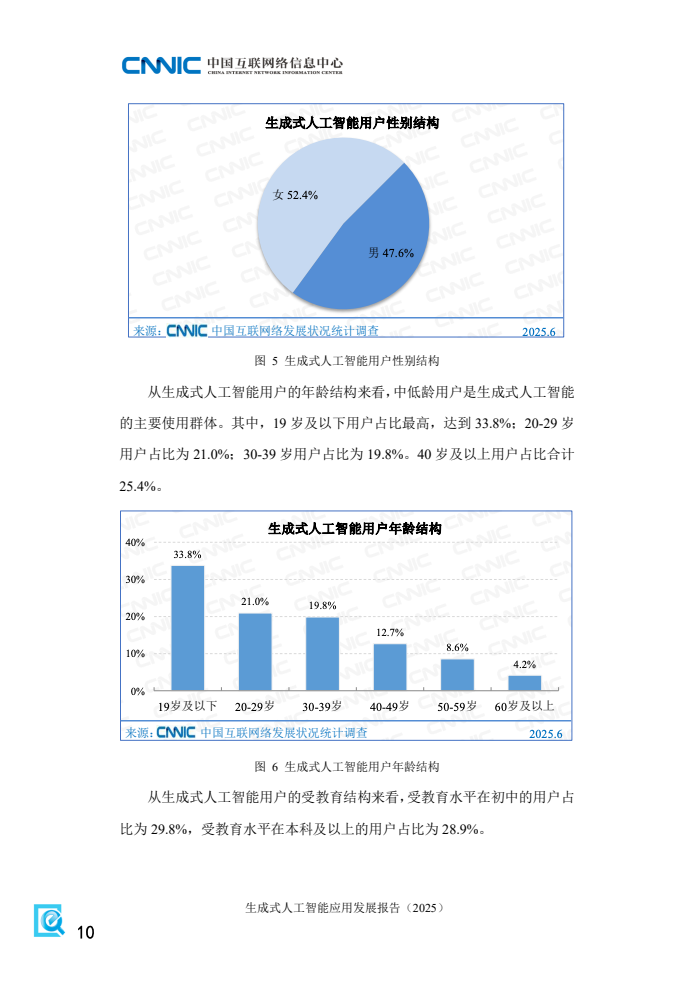

2025年,中国的生成式人工智能进入全面加速阶段。报告数据显示,截至2025年6月,中国生成式AI用户规模达到5.15亿人,半年增长2.66亿,普及率跃升至36.5%,相当于每三名网民就有一人使用生成式AI服务。豆包与DeepSeek成为市场双寡头,前者用户使用率高达72.2%,后者以62.0%位列第二。值得注意的是,DeepSeek-R1在发布后仅20天,全球日活跃用户突破3000万,超越ChatGPT,成为增速最快的AI应用。

在模型性能方面,中国AI实力快速接近国际领先水平。斯坦福AI指数报告显示,中美顶级模型在MMLU与HumanEval测试中的性能差距由2023年的17.5%缩小至0.3%。中国已拥有15个顶级大模型,数量为欧洲的五倍。与此同时,推理成本显著下降,GPT-3.5到GPT-4阶段的系统推理成本下降逾280倍。国内厂商通过混合专家模型和剪枝、量化、知识蒸馏等技术,将轻量模型推向主流,使AI从云端延展至终端。网易“子曰3”数学模型仅需消费级GPU即可运行,标志着专业AI走向普惠化。

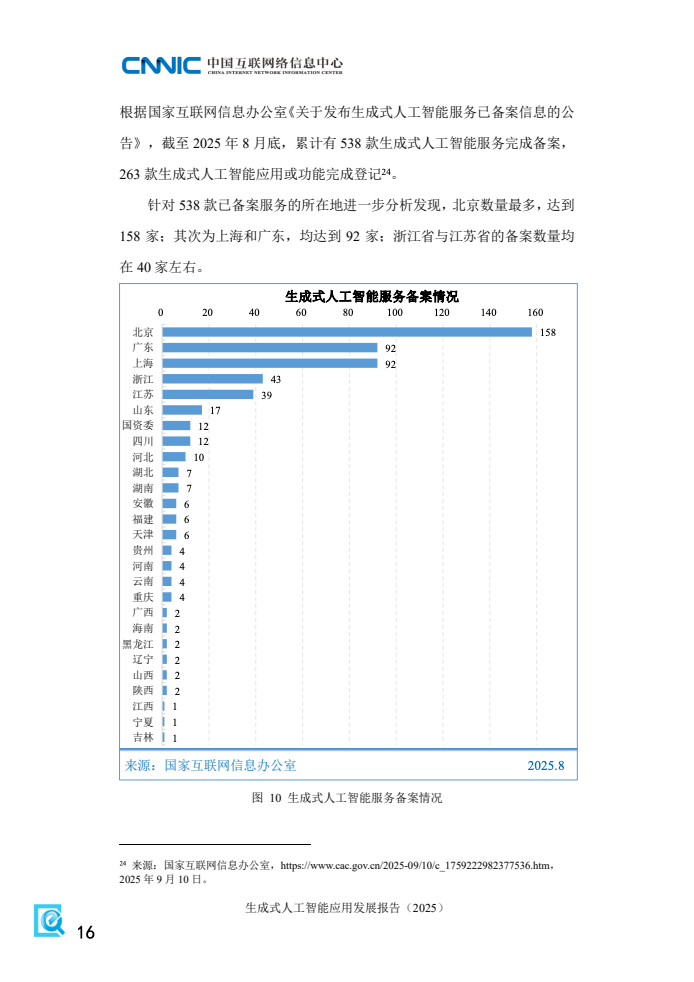

在产业层面,截至2025年9月,中国已有538款生成式AI服务完成备案,北京以158家位列首位,上海、广东紧随其后。全国AI企业数量超过5300家,占全球15%,其中400余家为国家级“专精特新”小巨人企业。人工智能正深度嵌入制造体系,全国智能工厂数量突破3万家,制造业生产效率提升22.3%,研发周期缩短近三成。

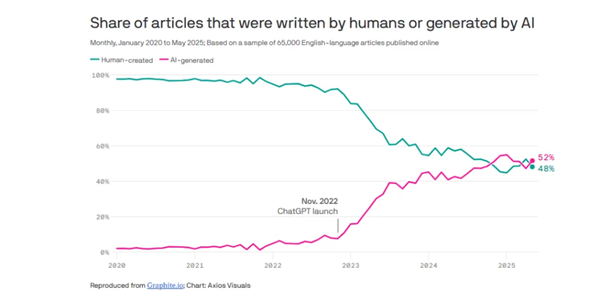

应用场景方面,生成式AI全面融入农业、工业、生活与科研。农业领域,“神农大模型2.0”推动智能种植和遥感监测,农作物产量提升20%,水资源利用率提升40%。工业领域,京东、腾讯、网易等企业推出工业大模型与智能供应链系统,实现从算法备货到无人装载的全链协作。生活服务中,AI搜索成为信息入口,百度“AI搜”页面AI内容比例已达35%,标志着搜索商业模式重构。内容创作领域,Sora、Veo、可灵等视频模型推动个人创作进入“电影级生成”时代。

政策环境的完善为行业保驾护航。自2024年起,中国陆续出台《生成式人工智能服务管理暂行办法》《AI合成内容标识办法》《人脸识别安全管理办法》等关键法规,建立从算法安全到伦理治理的监管体系。2025年设立的600亿元国家AI基金,为产业注入长期资本活力。上半年,中国AI相关投融资事件达362起,金额超403亿元,其中机器人与具身智能领域占比近四成。

展望未来,AI的形态将从单一模型向“模型集成”演进,具身智能与智能体技术将重塑交互体验,开源社区成为创新核心动力。报告预测,到2027年,北京、浙江、广东等地将形成千亿级具身智能产业集群,智能体将广泛应用于教育、医疗与制造。与此同时,AI治理体系将进一步强化,从防范“换脸诈骗”到规范学术滥用,AI产业的伦理与安全边界正在清晰化。

总体来看,2025年是生成式人工智能从“实验”走向“生态”的分水岭。中国在用户规模、产业体系与政策环境上实现了系统性突破。随着模型集成、智能体与具身智能的加速落地,AI正迈向“普惠智能”的新时代,成为驱动经济转型与社会进步的核心引擎。

想了解更多网络营销的内容,请访问:网络营销